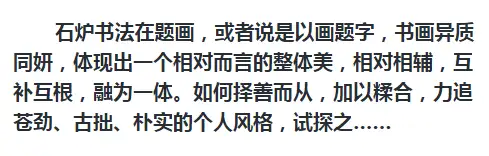

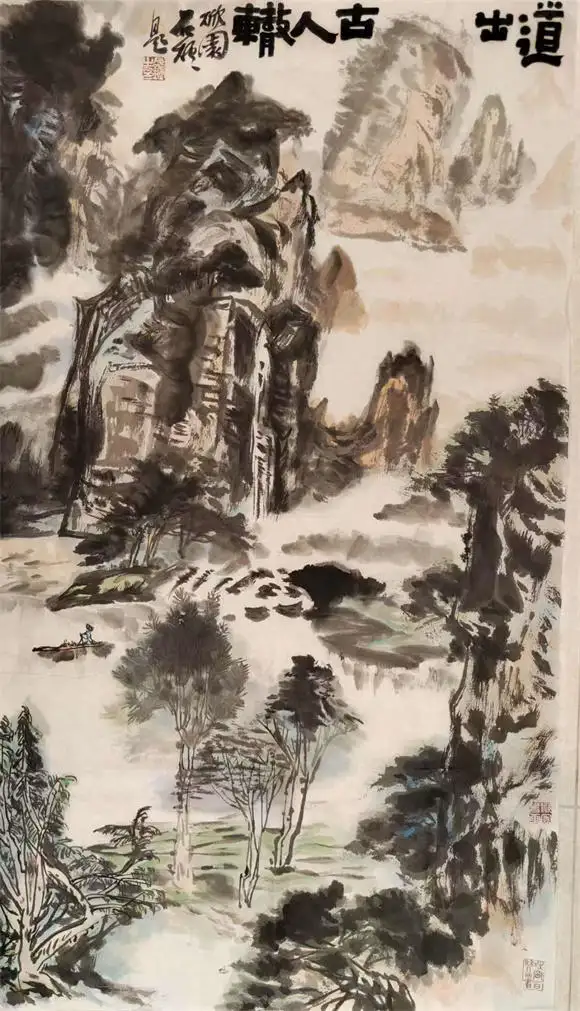

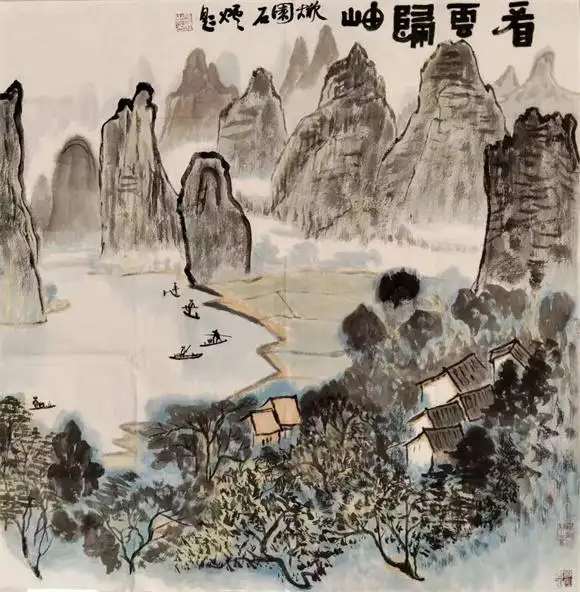

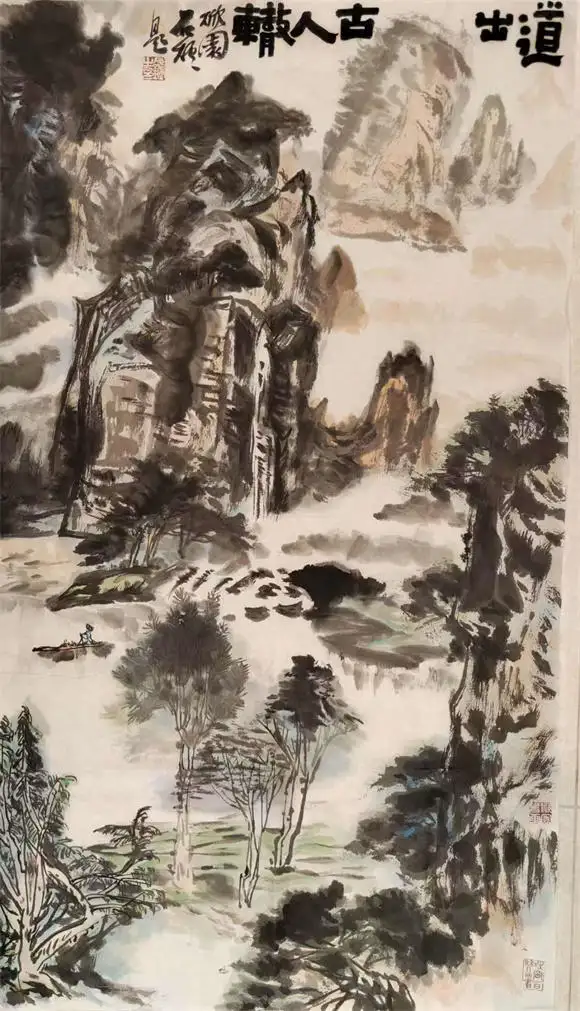

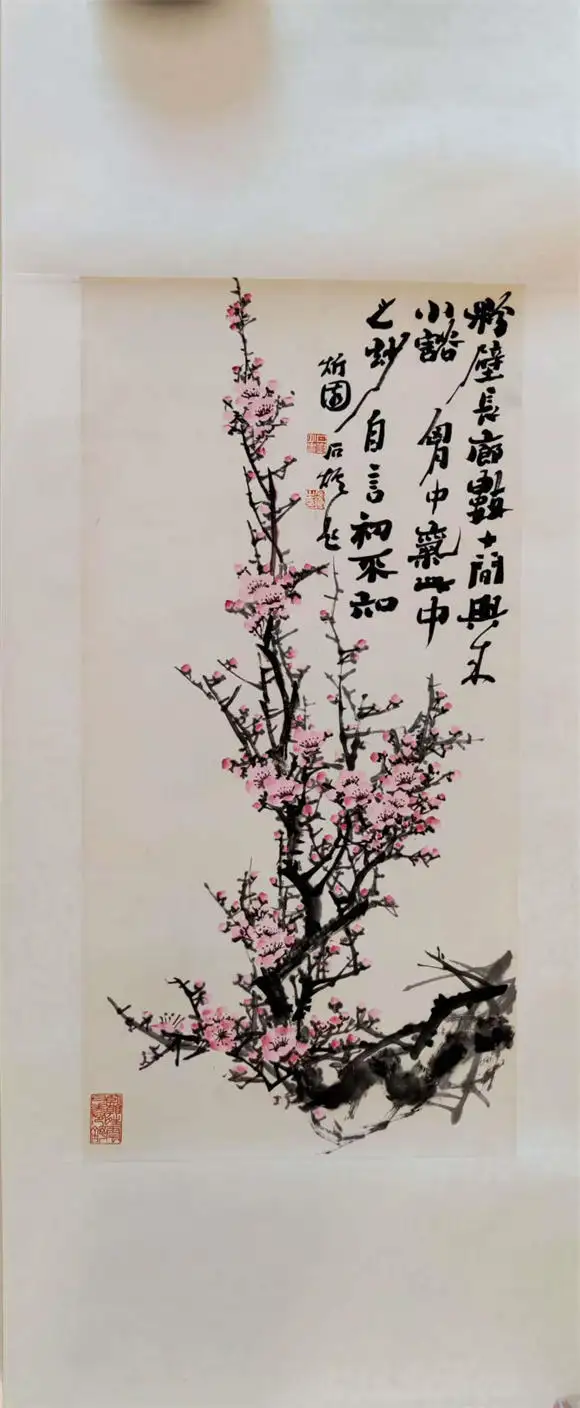

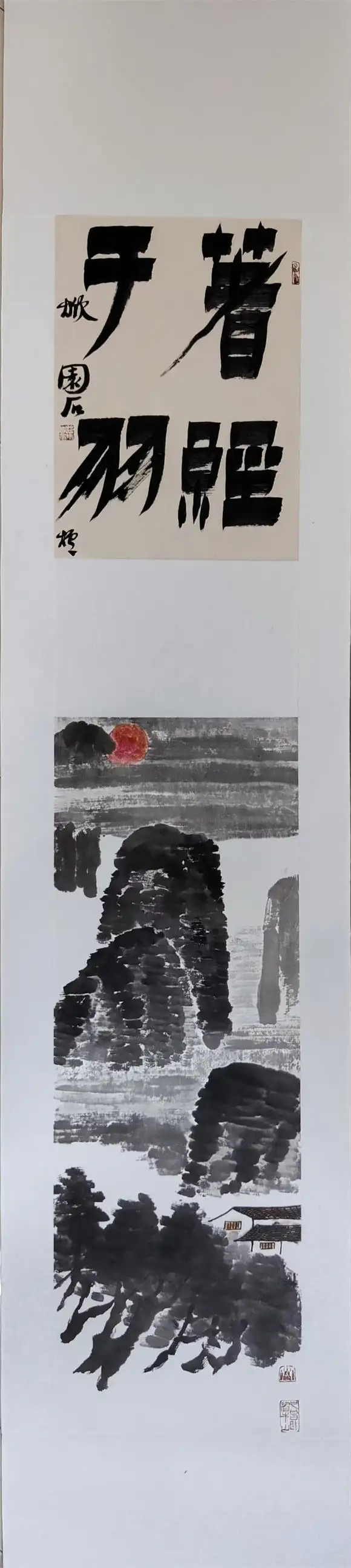

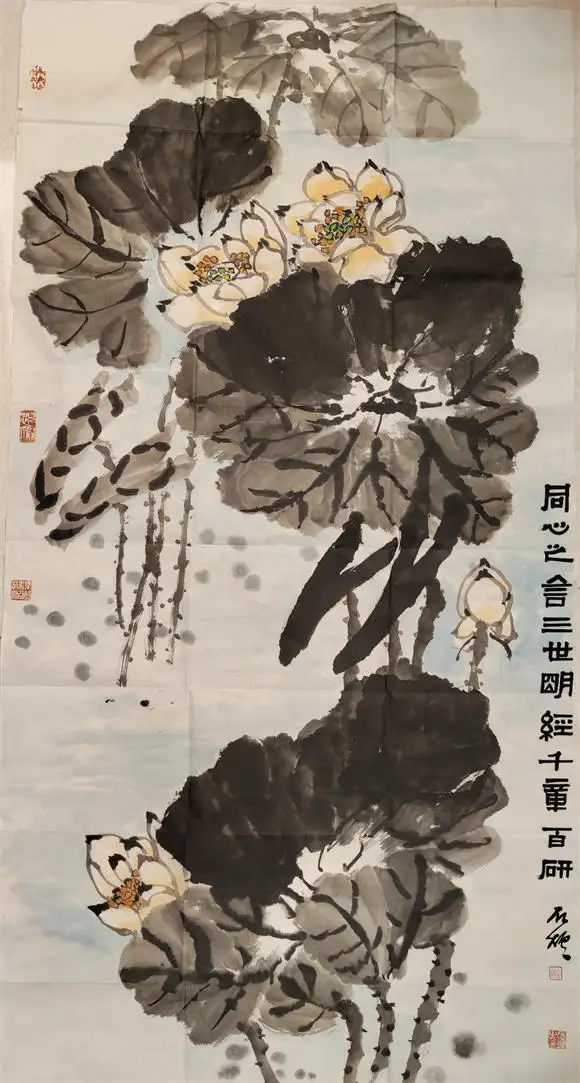

由于题字后于画图,就更显匠心独运了,有时看山水一片静谧,“未觉心中寂寞在,逍遥自在游山水。”题字就要显示虚灵活泼,如郑板桥、米芾、黄庭坚、郑谷口等的飞动发越。有时看山水挟风而来,那么题字就可以厚拙古朴,如金农、伊秉绶、邓石如、于右任等,以期“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。”做到放空不执实,大实大虚。实一片,虚一片,有实有虚,让存在的物感因为空灵更真实,也因为计白当黑,知白守黑,才能反映出物的虚空和实在。实则虚之,虚则实之,虚则虚之,实则实之,虚虚实实,变幻莫测。

《玉函通秘》有“如山龙峰宜生旺,水宜衰死,设排水而误下生旺,其祸可以立见,乃阅数年,或植树木以蔽之,不见波涛之状,或筑屋宇以塞之,不见浩瀚之形,其家反见兴隆者,生旺合形,不为水神之见泄故也。”天然与人工之力的关系,不正是认识自然、利用自然、改造自然的书画家大匠之门吗?《易》说:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也”。

书画是传统文化的大集成之一,直入传统,应当如此一以贯之,切身践行。世道纷繁喧闹,风尘奔命,身心疲惫,人们总以为在外不停地奔走才是人生,书画却能回归传统,找到内心,认识自我,通透清澈,着实是修心养性的门径,也可得而知之,文化自信在于信仰和学力,无须舍近求远。听人说食,终不能饱,就在当下。

二,善用五官触觉,先受想行识,后空空如也的精神状态非常重要。

“空境”是建立在“实有”的基础上,“实有”的具体是进入“虚空”抽象的途径和方法,“不知色身外洎山河虚空大地,咸是妙明真心中物。”这是《楞严经》名句。蔡邕《笔论》也言及“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。”

审美也是一种思想认识的行为,必然对色彩、形状从有意识阶段的必然阶段进入自由阶段,随后发现原来的色彩、形状只是一种妄想和执着,非常需要以清净心重新审视,乃至返朴于原先的感知,这是“不二法门”,只有唯一,没有多种选择。这就是八大山人、弘一等,于人生绚丽至极是归于平淡的道理。 太虚大师曾为弘一赠偈: “内外清净,菩提之因。”

赵朴初也评价为:"无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。"邓石如曾在其隶书《赠见源禅友世虑全消》写道:“世虑全消,见几点落花,听数声啼鸟;尘缘割断,推半窗明月,卧一榻清风。”这些人、事、理的顿悟并不容易,但渐悟而修,须有这个方向感!

三,取法于上,以神气为上,那么浑然天成。

大多数人所知道的“取法于上,仅得乎中;取法于中,仅得乎下。”那么,什么是“上”?其实,任何艺术追求的开头都是粗形,而后有兴趣和甜头,再很抠门,但是,“门”又在哪里?子贡曰:“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。”子贡又曰:“夫子之墙数仞,不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。

得其门者或寡矣。”这里的递进关系,我们应知,“天道”、“性情”与“神气”都是指精神实质的内涵,以张怀瓘神、妙、能三品,定其等格,陶宗仪 《辍耕录叙画》:“气韵生动,出於天成,人莫窥其巧者,谓之神品。”可见,气的重要性关乎上品!据此,息息归根是笔气的去向,以至于百十条狼或羊之须和毫所能感知之力,即太极拳之“一羽不能加,蝇虫不能落”的境界,这是何等的轻灵和敏感,完会达到“人不知我,我独知人”。

孙过庭谓:“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。”可知,翰不虚动,下必有由,往返折叠,气使之然。对于这种气与力,古人论述颇为玄虚,按现在体育理论,丹田的存在,实质是腹压的应力点,腹压的存在就如耕田,须时时劳作,勿使偏废,当然,也有丹田之“田”是十字连线之说,用于书法艺术,可以举一反三。

总之,应当注意书者劲节放松和笔锋力点的连贯不滞,用腹压运笔调锋,以气驭笔,用最柔软的笔毛写出刀斫斧凿之金石味,虽柔软,极坚刚,这对于学者尤为重要,尤其是入手之初。

四,兼收并蓄,取其精华,为我所用,则无所不用。

中国画和西洋画最大的技术分歧之一是我们的线条表现力的丰富,种类的繁多,非西洋画所能比拟。枯藤老树,吴昌硕、齐白石以至“扬州八怪”等等所用的强劲的线条,不过是无数种线条中之一种,而且还不是怎么高级的。倘没有从唐宋名迹中打过滚、用过苦功,而仅仅因厌恶四王、吴恽而大刀阔斧的来一阵“粗笔头”,很容易流为野狐禅 ,以上文字来自《傅雷谈艺录》,可为佐证。

“疏处可走马,密处不透风”,“计白当黑”本为绘画理论,邓石如就是移花接木于书法与篆刻,书理、印理、画理,其理一也。书如药,可以医愚,也能以偏纠偏,中和之效,也是兼收并蓄,求同存异之功,学问到精深处都是相通的,随后才见得广博,一生二,二生三,三生万物,逆向就是大道归一,我们要善于发现不同事物的共性、高度、精神。

五,从以象尽意,到得意忘象,以动态发展和循环往复的眼光对待传统观点。

以孔子学问的高深,对《周易》投入的程度达到“韦编三绝”,并感叹“假我数年,五十以学《易》,则无大过矣!”《周易》推理模式是,八卦取类比象,近取诸身,远取诸物。

当古人还没有实验室温度计,不知摄氏度100为沸点时,怎么办?古人自有的智慧是看水泡!苏东坡说:蟹眼已过鱼眼生,飕飕欲作松风响。陆羽在茶经有说:其沸,如鱼目,微有声,为一沸;缘边如涌泉连珠,为二沸;腾波鼓浪,为三沸;已上 ,水老,不可食也。鱼眼、连珠和波浪翻滚三个阶段,再煮的话水就很老了,不适宜泡茶。潮汕工夫茶风炉煮水更见别致,有虾目水、蟹目水、鱼目水之细分,虽然细分三种“目”,还有许多是虾非蟹,是蟹又鱼,非虾非蟹非鱼,一生二,二生三,三生万物等无量、无类、无数。

从上述可知,“有形”、“忘形”、“无形”、“得意”、“无意之意”、“无意是真意”,渐进至只可意会,不可言传,言语道断的心法,有一种说不清、道不明的一定范围内的、浑沌的、抽象的、看不见的、只是质的规定的一般规律,只要一开口,就只能静止、片面、孤立地截取一定条件下的、片面的、特殊性的具体,拈花微笑的妙旨可以这样去注脚,只能意会,不能尽言,无法尽意,不能尽意,不得尽意,不必尽意……,庄子说,“独与天地精神往来,而不敖倪于万物。不谴是非, 以与世俗处。”当然,这些都是方法论而已,如果自己有妙法,如人饮水,冷暖自知,才是方便之门。

六,以脉动的感知,求静与虚,做到闲情逸致,精致入微。

《脉决阐微》有,“切脉贵先调息,吾息调而后可以察病人之息。盖病人之息,呼吸不到,未有能调者也。倘医者之息不平,又何以知病人之息哉。盖学医者平日学导引之法,则呼吸之间无太过不及,自然下指之时,息数可以分别,可以察病人之脉也。”不管人的表情、动作如何掩饰和虚构,心跳和脉动是骗不了的高明的医生的?《黄帝内经》描述:“是故持脉有道,虚静为保。

春日浮,如鱼之游在波;夏日在肤,泛泛乎万物有余;秋日下肤,蛰虫将去;冬日在骨,蛰虫周密。”心动则意动,意动则气动,这种精致入微的心意的功夫移植到书法运笔挥毫上是同理的,脉与我同一,也是笔与我同一,字与我同一的境界,“行气,深则蓄”(《行气玉佩铭》),内力则饱满久远,随后有虚静灵动的感觉,有一种不得不写的激情和冲劲,往往就有性情之作,如颜真的《祭侄》、王羲之的《兰亭》等等,而不是为赋新词强说愁,无病呻吟的颓废或勉为其难之作。《楞严经》云,“初于闻中,入流亡所,所入既寂,动静二相,了然不生。

如是渐增,闻所闻尽;尽闻不住,觉所觉空;空觉极圆,空所空灭;生灭既灭,寂灭现前”的境界。当然,张三丰讲“毋使呼吸之气”,是指舍己从人,从“人使笔”变为“笔使人”,拙力自去,拙意自生,这就另当别论了。所以,与其研究一千个纷繁的笔法,不如生成一个正确的念头,做到“制心一处,无事不办。”

七,向内而行,固气自知,身心兼治。

唐代诗人项斯的《题令狐处士溪居》的“为月窗从破,因诗壁重泥。近来常夜坐,寂寞与僧齐。”只是着重于望月、赋诗的有为之法?而禅宗的“标月之指” ,系标向月亮之手指,人心所指,不是手指,而是随指见月,见月忘指,指月皆忘,不执于指和月,不把手段、工具、方法当成目标,“佛观一粒米,大如须弥山”,心性之大,显然殊胜非凡。

冯友兰先生所说:“哲学是什么?照中国哲学的传统,它的任务不是增加关于实际的、积极的知识,而是提高人的精神境界。”于右任也有一联,“当无事时自固气,大有为者能知人。”如此种种,示意书法研习者必须注意身器和心器,王夫之认为“天下唯器物而已矣”,“据器而道存”,“无器而道毁”,“无其器而无其道”。“心”也是一个“器”,人的思维规范与模式等可以记载的都可以是“器”。“大器”、“大气”,“大道”,学者须斟酌并次第体会。

结尾:书画之大道真不易,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!“天劳我以形,吾逸吾心以补之;天厄我以遇,吾享吾道以通之。”(《围炉夜话》)

文:李文远

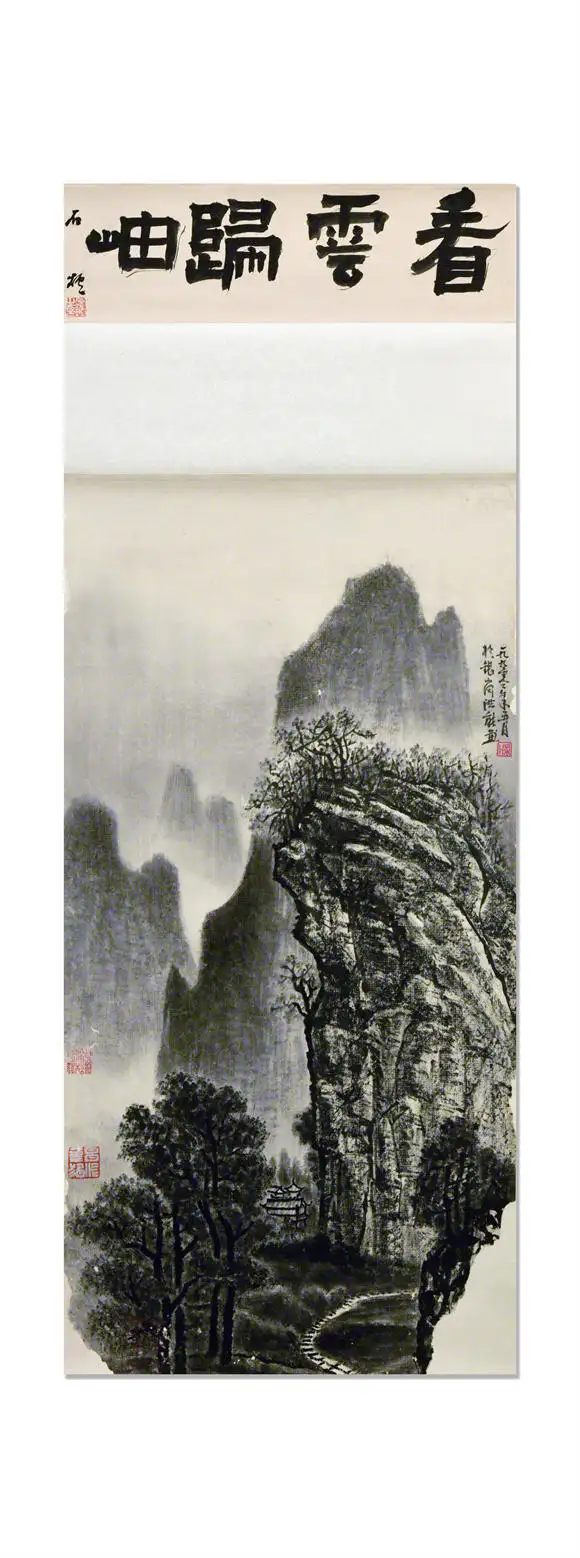

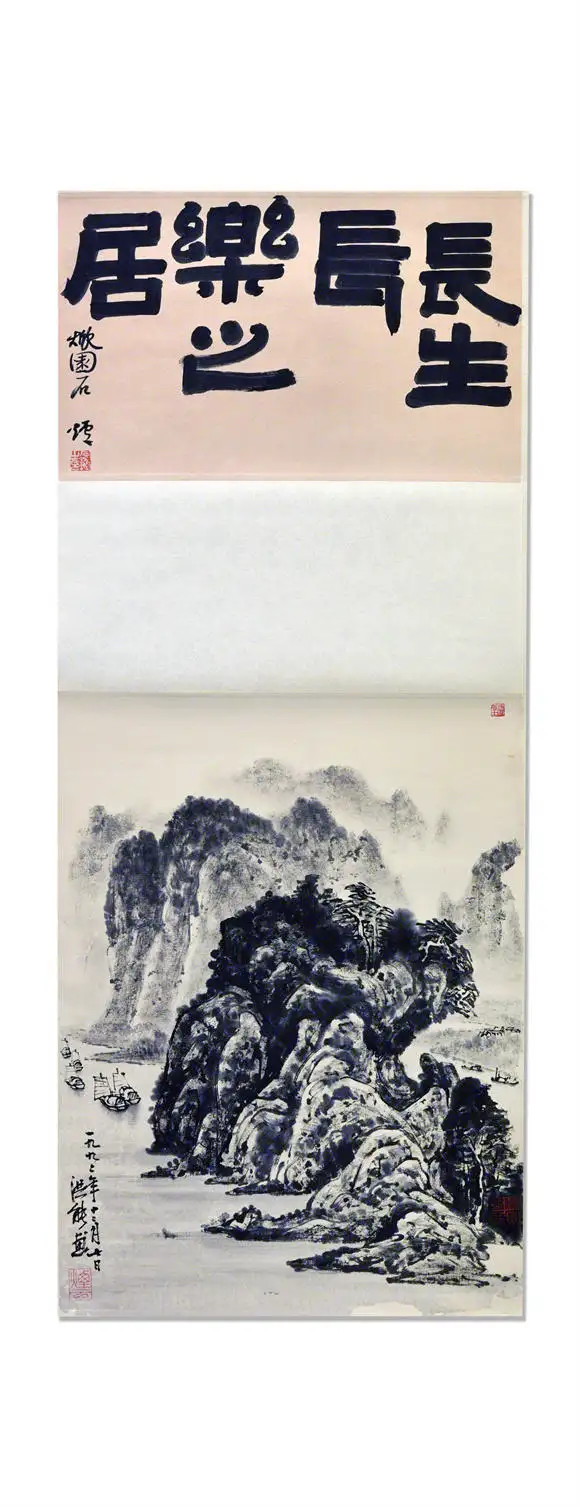

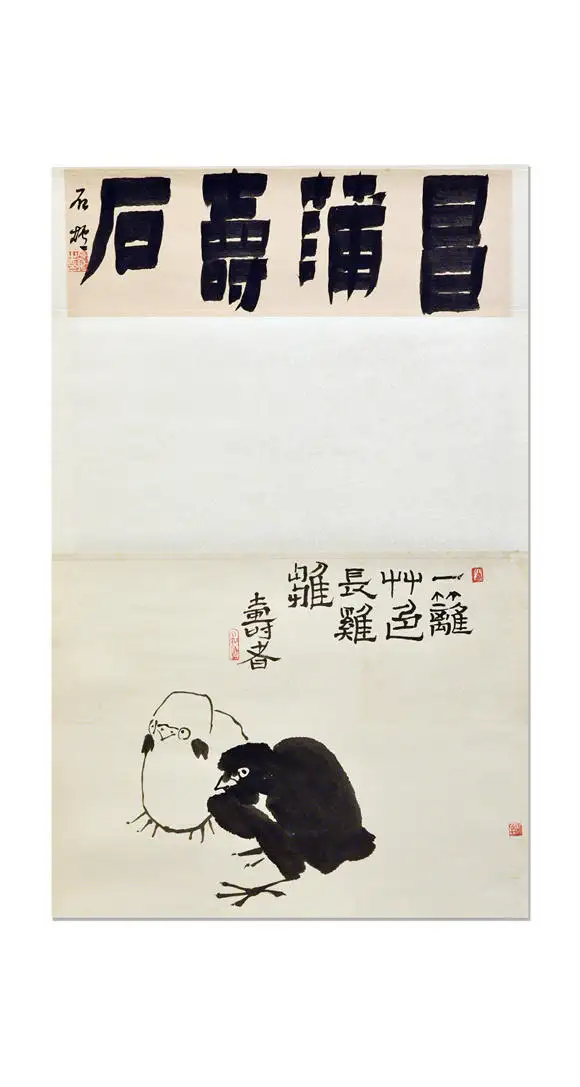

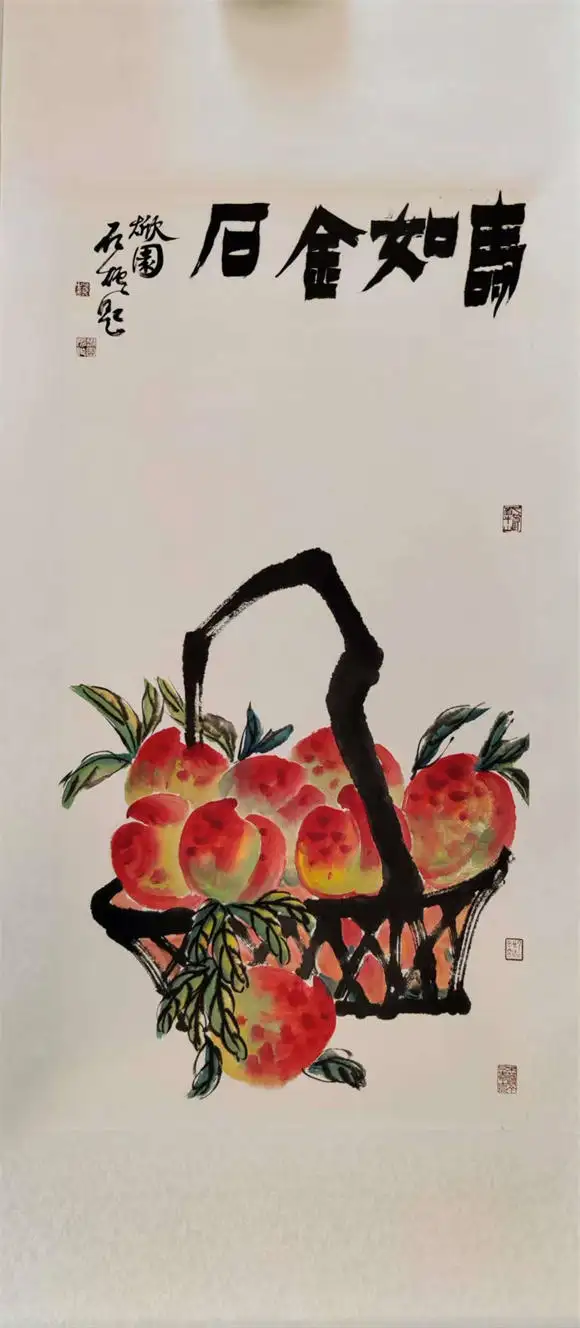

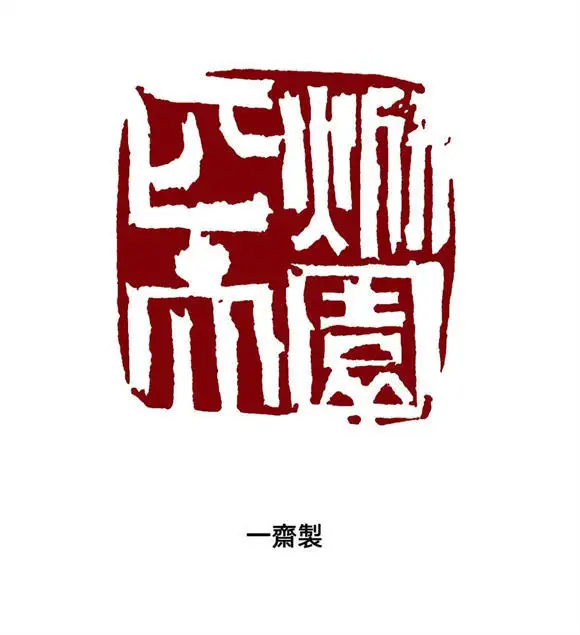

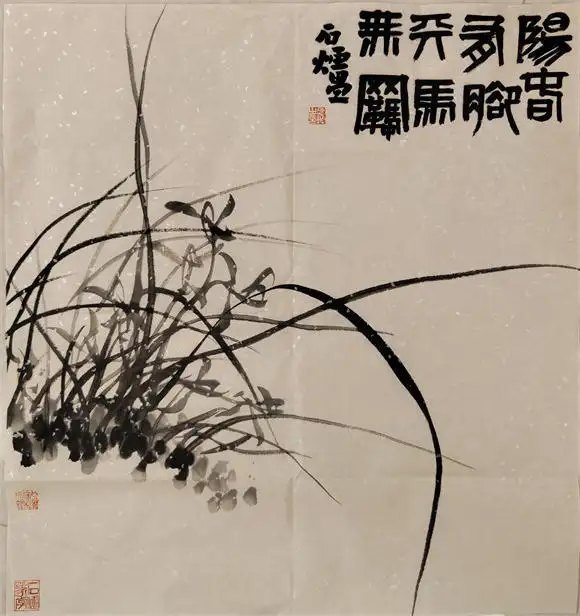

题画书法:石炉(焮园先生)

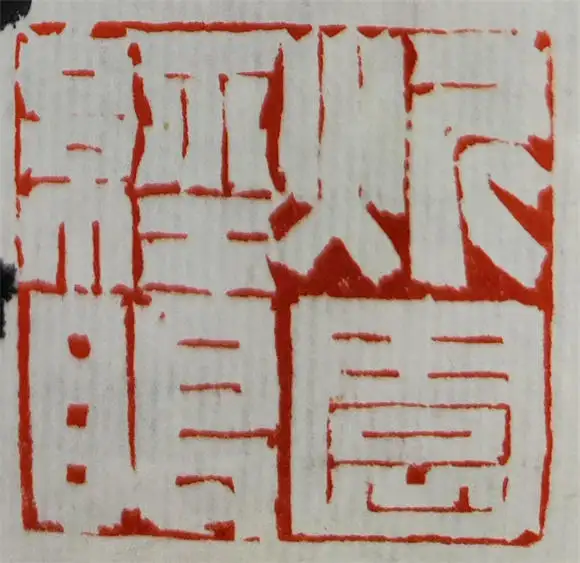

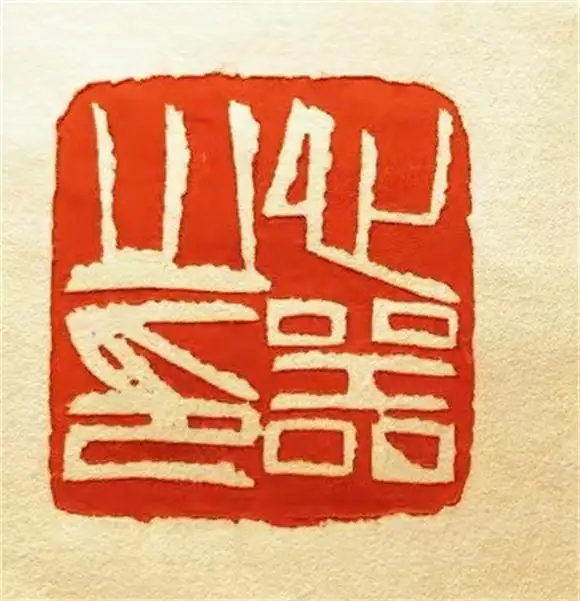

铃印篆刻:石炉,鲍旭哲、王勇、余天玉、韩合欢、五百里印室

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |